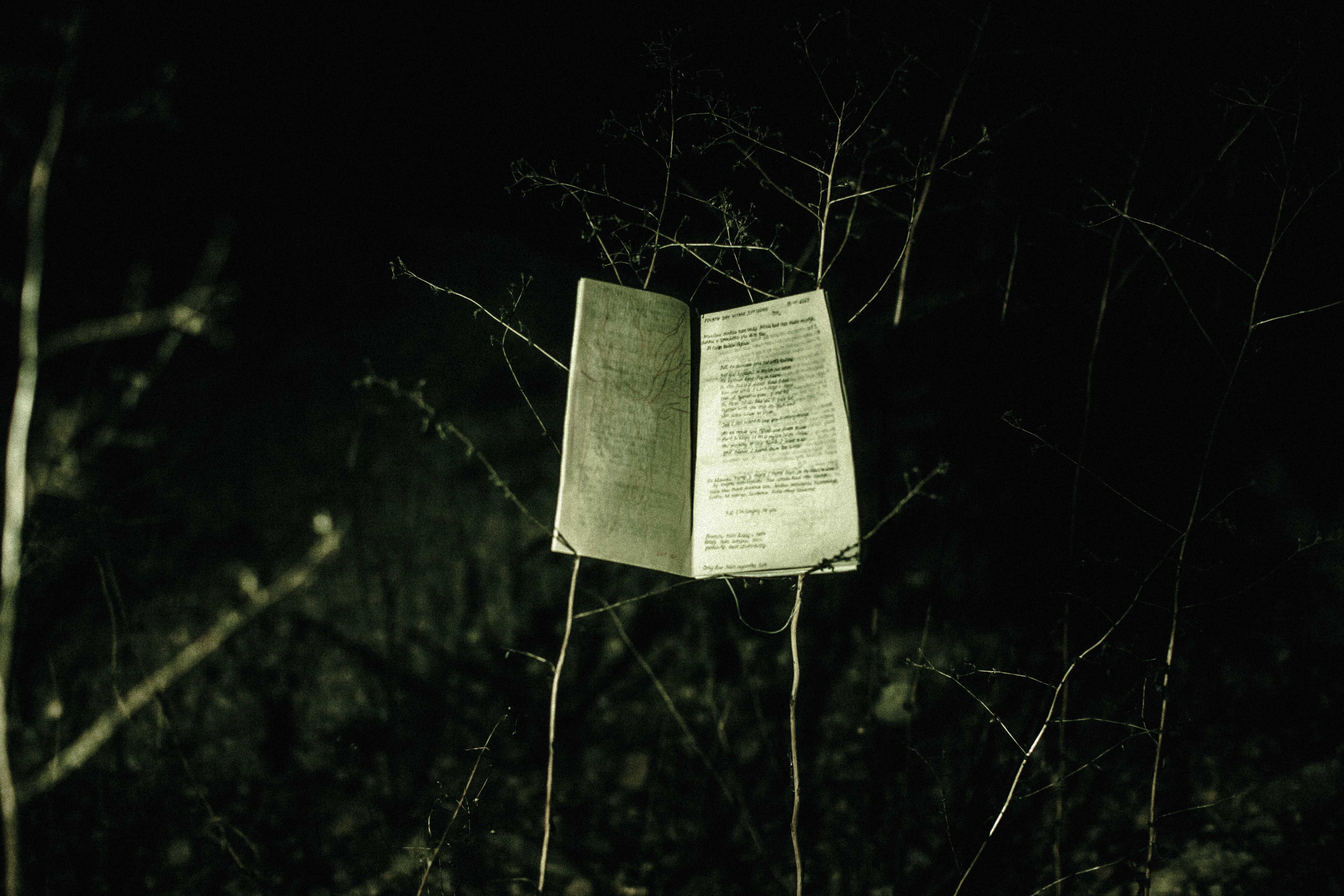

Dans cette série photographique, j’ai associé deux ensembles d’images réalisés dans un même lieu : l’ancienne usine de cyclomoteurs Terrot, emblème d’une époque industrielle révolue. Fondée au début du XXe siècle, cette usine fut pendant plusieurs décennies un moteur économique et social pour la région de Dijon, symbole d’une France en plein essor mécanique et automobile. Les moteurs rugissants, l’odeur de l’huile et de la ferraille, le va-et-vient des ouvriers, autant de sensations désormais disparues, mais qui continuent de hanter la mémoire collective et les murs mêmes de cette bâtisse. La nostalgie d’un âge industriel où le progrès semblait infini plane sur ces lieux, désormais désertés et voués à la démolition. La première série, en noir et blanc argentique, documente cette démolition en mars 2021, témoignant de la fin brutale d’un patrimoine architectural et culturel. La seconde, intitulée « La nuit noire de l’âme », a été réalisée en numérique trois ans plus tard. Ces deux corpus, réunis ici, cherchent à créer une atmosphère à la fois poétique, métaphorique et fantastique, en inscrivant la mémoire et la transformation du lieu dans un dialogue visuel. La série argentique capture la démolition comme un acte qui clôt un chapitre d’histoire et en ouvre un autre, celui d’une mutation urbaine portée par la création de logements résidentiels et d’espaces hôteliers. Cette transformation pose les questions du devenir du quartier dijonnais, tiraillé entre reconstruction, spéculation immobilière et développement touristique. Depuis l’arrêt de l’activité industrielle en 2004, il ne subsiste que la façade de style Art Nouveau, ornée de l’enseigne et du logo de l’usine Terrot, dernier vestige figé dans le temps. Pour la série « La nuit noire de l’âme », j’ai invité l’artiste lituanienne Erika Povilonytė à poser au cœur de ces ruines. Sa présence mélancolique et son rapport sensible à l’image résonnaient avec l’esprit que je souhaitais insuffler à ce projet.Nous avons cherché à traduire l’espace en décomposition à travers des artefacts personnels, des ex-voto intimes qui deviennent autant de témoins fictionnels et métaphoriques. Ce dialogue entre le corps, les objets et l’environnement surréaliste crée une forme de réalisme magique qui vient perturber la lecture immédiate du réel. L’amorce de la façade délabrée, la prolifération sauvage de plantes grimpantes et la lumière filtrée traduisent la temporalité du lieu, son abandon, son délaissement. Cette mise en scène in situ donne à voir une narration hantée, presque palpable, où passé et présent s’entrelacent. Nous avons souhaité inscrire cette figure féminine dans la lignée des portraits picturaux symbolistes du début du XIXe siècle, où la femme est à la fois muse, énigme et incarnation d’une émotion profonde. De retour de Taipei, Erika m’a confié une relation à distance qu’elle a poétisée à travers un carnet intime, un pendentif en forme de cigale et des cigarettes au parfum de melon. Ces objets, à la fois fragiles et chargés d’histoire, deviennent les vecteurs d’un lien invisible et puissant. Comme dans un film de Hong Sang-soo, où la fiction et la réalité se mêlent subtilement, cette histoire à distance habite ces objets émotionnels. Le carnet intime dévoile des fragments de pensées et de sentiments, comme des fenêtres ouvertes sur un ailleurs vécu mais lointain. Le pendentif, symbole de transformation et de renaissance, et les cigarettes, empreintes d’une sensualité fugace, tissent un réseau d’évocations mystérieuses. L’étalonnage immaculé, dominé par des verts profonds et purs, est un choix esthétique qui va bien au-delà de la simple couleur. Au théâtre, le vert peut symboliser la jeunesse, l’espoir, mais aussi la jalousie et le mystère. Ici, il incarne surtout l’envoûtement, la magie subtile qui s’opère entre le lieu, les objets et la présence féminine. Ce vert omniprésent crée une atmosphère presque hypnotique, un espace où l’émotion du protagoniste, habitée par cette relation à distance, se manifeste dans chaque reflet, chaque ombre. Ainsi, la scène devient un théâtre intime où les objets ne sont pas de simples accessoires, mais des ex-voto porteurs de mémoire, des témoins muets d’une histoire d’amour et d’absence, d’attachement et de poésie. Ce jeu subtil entre la matière et le récit, entre la distance et la présence, invite à plonger dans une contemplation où le réel se fissure, laissant place à une fiction sensuelle et troublante, nourrie par le réalisme magique qui traverse toute la série. Cette série joue sur la juxtaposition temporelle d’un même lieu, chargé d’histoire et de mutation. Autrefois, l’usine Terrot incarnait un mode de vie où les cyclomoteurs symbolisaient le rêve du déplacement, de la liberté, de l’aventure — une époque où voyager et s’évader étaient portés par la mécanique et la mobilité. Aujourd’hui, ce lieu se transforme en résidence et hôtel, espaces de vie et de passage, où se croisent de nouvelles histoires humaines. La présence d’Erika, voyageuse elle-même, ajoute une dimension personnelle à cette métamorphose. Sa trajectoire, entre Taipei et Dijon, s’inscrit dans cette continuité mouvante, entre départs et retours, entre absence et présence. L’hôtel qui s’installera dans ces murs et les habitants qui y vivront tisseront à leur tour leurs récits, leurs rêves et leurs tensions. La vie au sein de ces habitats devient un palimpseste, une superposition d’expériences et d’émotions, où les mémoires anciennes dialoguent avec les aspirations contemporaines. Ainsi, la série révèle ces multiples strates d’histoires juxtaposées, ce mélange fragile entre passé industriel, présent résidentiel et vies intimes, en un poème visuel où chaque image est une porte ouverte sur la complexité et la richesse de l’existence humaine face au changement.